竜胆です。

飛騨地方でぶら下がっている『さるぼぼ』を見ていて、

あ、これ河童ちゃんの『かっぱぼぼ』作ったらかわいい😍やろうなぁ!と思いつきました。

そうです。先日から、ちょこちょこ登場しているヤツです笑。

さるぼぼは、岐阜県飛騨地方で作られる伝統的な人形です。

さるぼぼは、飛騨地方のお母さんやおばあさんが、娘や孫の幸せを願って手作りしたのが始まりです。

飛騨弁で「猿の赤ちゃん」を意味し、猿の赤ちゃんに似ていることからその名がつけられました。安産、良縁、子宝、無病息災などの意味が込められ、お守りとして親しまれています。

ミシンを使って縫うより、手縫いでちくちく縫う方が絶対いいと思いました。

皆さんもよかったら作ってみませんか?

という記事で作り方をご紹介したい〜とずっと思っていたのですが、これがなかなか‥

わかりやすい表現ってホントに難しいです。

でもま、とりあえずご紹介したいと思います。

わかりにくい点などありましたら、ご遠慮なくメッセージでお問い合わせください。

記事の中でお答えできればいいなと思っています。

家族の健康やら楽しいことを思いながら、ちくちく作ってみてください。

生地は河童ちゃんらしく、緑系の色の生地で作ってますが、どんな色の生地でも楽しいのではないかなと思います。

ぜひ、おうちにある端切れ(古着などの)生地で作ってください。

かっぱぼぼの作り方

材料

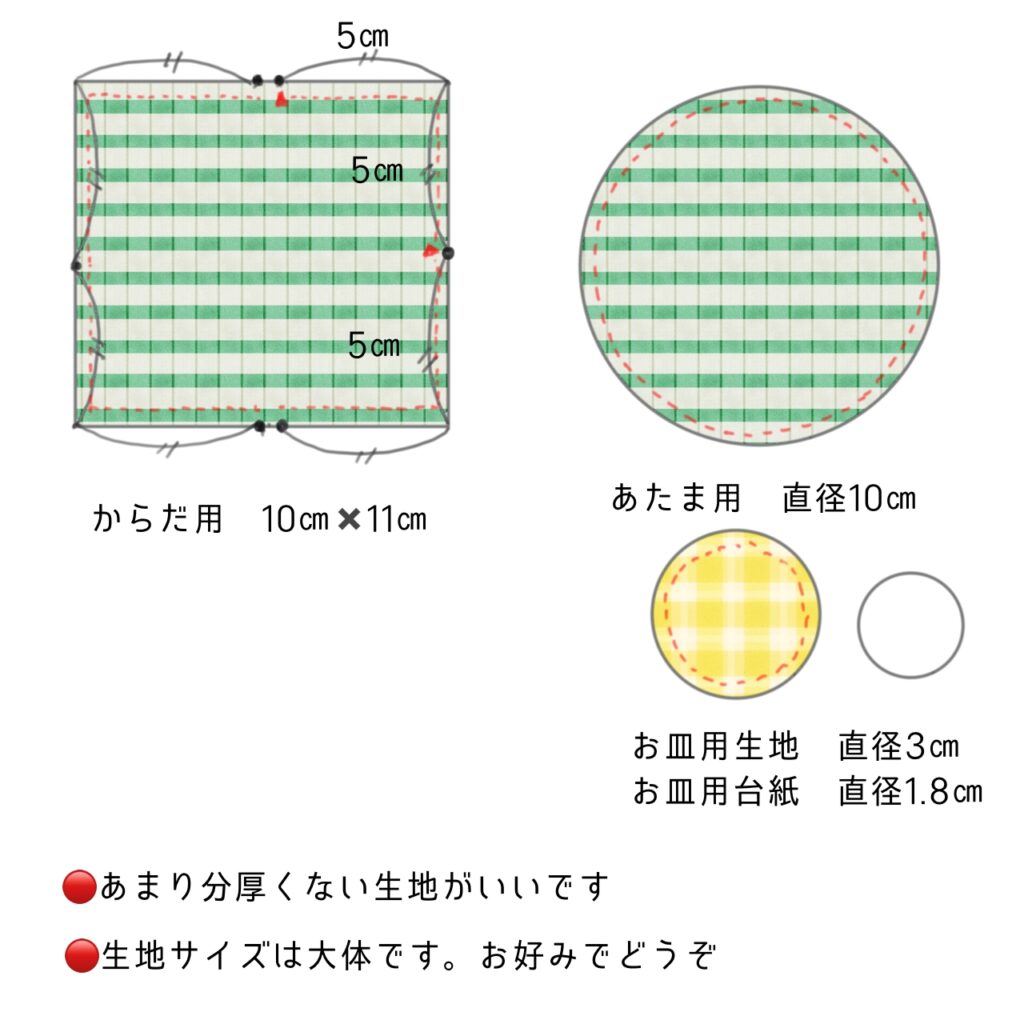

- あたま用生地 10㎝✖️9㎝

- からだ用生地 直径10㎝

- お皿用生地 直径3.5㎝

- お皿用台紙 直径2㎝(ティッシュの箱などの薄いボール紙を切ったもの)

- (お皿を作るのが面倒な場合は3mm厚のフエルト地(1mmのフエルトを3枚重ねても) 直径2㎝)

- 頭の毛 太めの糸、毛糸 60㎝ほど

- 腹当て用生地 3.5✖️3.5㎝

- 頭巾用生地 12㎝✖️8センチ

- 手芸用わた 100均で売っています

- 吊るす用のヒモ (レース糸やリリアン糸くらいの太さがいいかなと思います。100均で見つかります)

- 糸と針、ハサミ

サイズは大体です。お好みでどうぞ。

からだを作ります

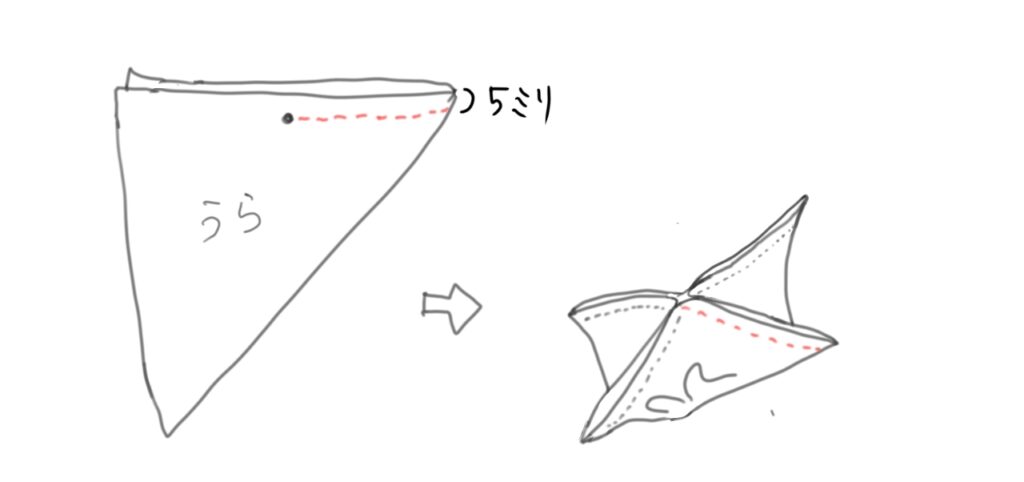

1、からだ用生地を中おもてにして三角に折り、端から5mmのラインを⚫️点から⚫️点までバックステッチで縫います。わたが入ってテンションがかかる部分なので細かめの目で縫って玉留めし、糸を切ります。

2、三角をたたみ直して、同様に端から⚫️点の位置まで縫う。4つの角を同様に縫ったら、下の絵のようになります。

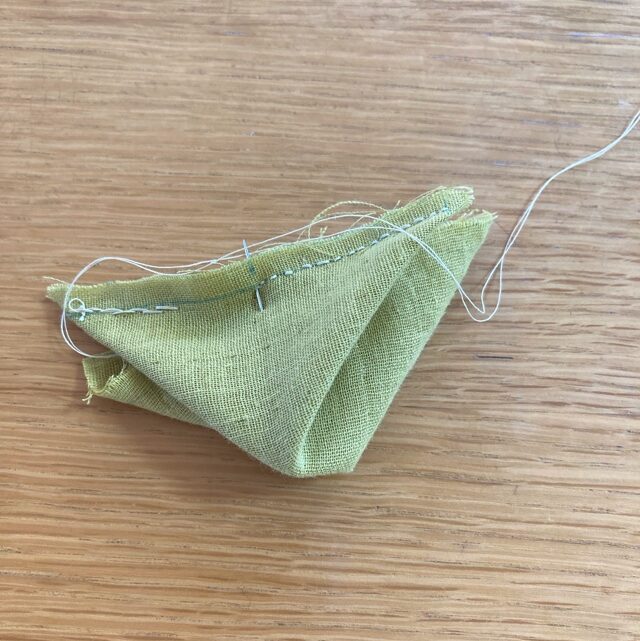

3、おもてにひっくり返します。小さいのでやり難いです💦ピンセットを使いました。

先端はなんとなく丸い方がかわいいのでキレイにひっくり返さなくてもいいと思います。

4、中央のお腹の部分が開いていますのでそこからわたを詰めていきます。先端から順に少しずつ、先までしっかりと詰めてくださいね。お腹がはち切れそうな感じ(これがかわいいです)になるまで詰めてください。

5、お腹の開いた部分をかがって塞いでいきます。キレイにできなくても腹当てが隠してくれるので大丈夫(笑)

これでからだは完成 縫い目が。。お恥ずかしいです😅 作る楽しみ!

あたまを作ります

(コンパスがなければ近いサイズのビンとか丸いモノで写してください)

1、あたま用の生地を丸くカットします(コンパスがなければ近いサイズのビンとか丸いモノで写してください。ハサミで切るので円がいびつになりますが大丈夫です)

2、縫い代を5ミリで糸を二本どりでぐし縫い(細かい目で)します。

3、針と糸はついたままにしておきます。わたを内側に詰めていきます。

4、ぎゅーっと糸を引きます。上の画像はわたが少ないので、さらに詰めました。丸く、パンパンな感じがかわいいのでできるだけ詰めます。

5、縫い代を内側に入れ込むように糸を渡して引っ張って縫います。

6、均等に締めることができたら、玉留めして糸を切ります。

ゆがんでますか?大丈夫です。指でコネコネしてあげるといびつな感じがなくなってキレイな丸になります。

次にお皿を作ります

7、お皿用の布を丸く切ります。

8、あたまと同様に縫い代5ミリ、一本どりでぐるりとぐし縫いします。

9、お皿用台紙(直径2センチ)を用意します。ティッシュの箱とかの薄手のボール紙で。白無地でなくても布で包むので大丈です

10、台紙を中に入れて、糸をそーっと引っ張って玉留めして糸を切ります。

お皿が出来上がりました!

これが面倒な場合は厚手(3ミリ)のフエルト生地を丸く切ってそのまま使う手もあります。100均のフエルト生地の場合はかなり薄いので3層分くらいボンドで貼り合わせてください。

髪の毛を作ります

11、髪の毛になる糸を用意します。毛糸、レース糸など、縫い糸より太めがいいかなと思います。私はレース糸で作りました。

12、ボール紙を2㎝✖️3㎝に切ったものを用意し、その2㎝辺に糸をぐるぐると巻き付けます。体育祭のポンポンを作るやり方と同じです。

13、60㎝分くらいがちょうどいいかなと思っています。

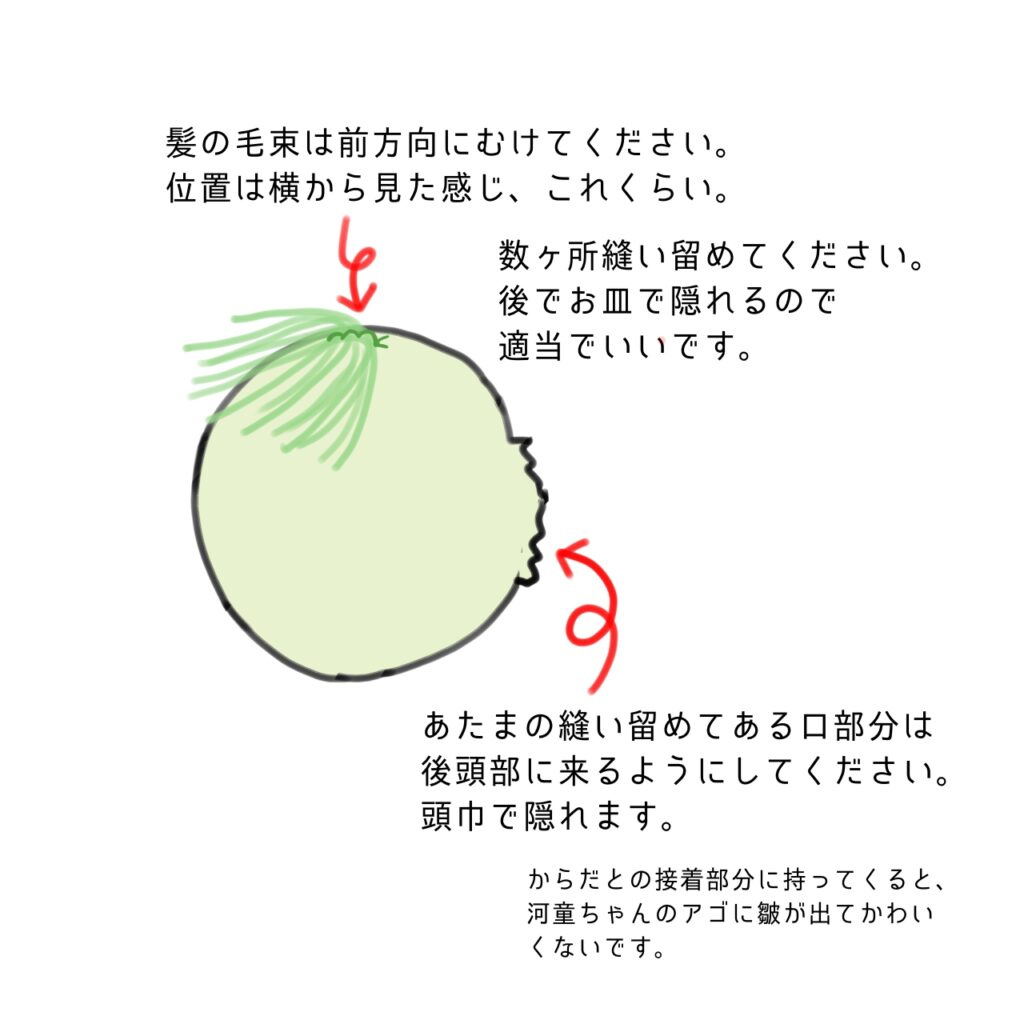

14、頭頂部に髪束を縫い付けます。毛束は前方向に向けてください。

髪の毛の感じはお好みでどうぞ。縫い付けてから散髪してあげてください。

15、お皿を乗せて縫い付けます。写真はフエルト生地にしています。ピンぼけですみません💦

16、頭をからだに縫い付けます。アゴの生地をすくう→からだの生地をすくうを繰り返します。ちょっとやりにくいですが何度も刺しているうちに固定できます。首の(首、ないけど😅)うしろあたりで玉留めします。

うう。。

随分と長い記事になってしまいました。

続きはまた今度にしたいと思います。

「頭巾と腹当てを作ってつける」、

「ひもにぶら下げる」

記事、がんばって書きたいと思います。

よければまた、お訪ねください。