竜胆です。

伊佐爾波神社は愛媛県松山市にあります。道後温泉の近くです。

135段の石段を登ります。

途中で狛犬さんが『がんばれよ〜』と応援をしてくださってましたがヒーヒーものでした。

何がヒーヒーだったのかってこの階段、めっちゃ急で高いんです。怖いんです〜。高所恐怖症です。ハイ。

怖いから急いで登る!ということで上がりきった時には八十九と二人、体をかがめて「ゼーハー」言ってました笑

その割に周囲の方々が涼しい顔をされていたので、自分たちの体力の無さに内心焦りました。後で分かったんですがほとんどの皆さんは横にある駐車場まで車で来られていたようです。

清和天皇(858-876)の御代に奈良大安寺の僧 行教が、伊予の国司に請い、道後に八社八幡宮を建立した中の一社で、神功皇后・仲哀天皇御来湯の際の行宮跡に建てられたといわれています。

主祭神は 神功皇后 応神天皇 仲哀天皇 三柱姫大神 です。

延喜年間につくられた延喜式にも記載されている古社で一時期は湯月八幡宮とも、さらには道後八幡とも呼ばれていたそうです。

日本の三大八幡宮造の神社の一つで、国の重要文化財に指定される豪華絢爛な社殿です。

ぐるりと回廊で囲まれており、神輿や絵などが飾られています。

算額

算額とは和算の絵馬のことです。和算は日本独自で発達した数学で関孝和が有名ですが、江戸時代には西洋数学をも凌駕するほど、めざましい発展を遂げました。

これら和算家達は、この学問を鎖国の状態の中で「遺題継承」と「算額」の二つの方法で、二百数十年にわたって明治の文明開化まで、その学統を継承してきました。

算額の奉納は一般の絵馬と同様に祈願や報謝の為のほかに、和算を修めるものが自己を磨く方法として、また一般大衆に示す目的から奉掲されたもので、和算の発達史上貴重な文化遺産といえます。

他にもたくさんの算額が展示されていました。

残念ながら漢文が読めないし数学も苦手な私でよく分かりませんでしたが、260年もの長いあいだ戦に巻き込まれなかった太平の世の中だからこそ、このように算(数)学を楽しんだり、文化に熱中することができたんですね。勉強になりました。

お詣りさせていただいたお礼を申し上げて階段を降りました。

道後温泉の街が下に見えています。

下りるのもやっぱり怖かったです😂

なんともない人は「へ?なんで?」って感じなのでしょうけど。。

松山名物の鍋焼きうどん、いただきました〜🌸

大阪に帰った翌日、いつもお詣りさせていただいてる八幡さまで狛犬さんが

『高くて、怖かったやろ?』

とおっしゃったのでやっぱりなんでもお見通しなんや!とびっくりしました。

🐥🐥🐥🐥🐥🐥🐥🐥

道後温泉の商店街で見かけたのぼりです。

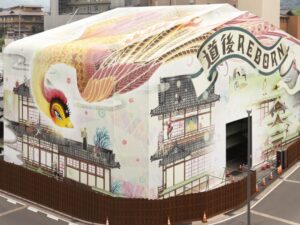

あら!火の鳥じゃない?w なんで?と思って調べてみたら‥

道後温泉は昨年秋まで改修工事に取り組んでいました。

道後温泉本館と手塚治虫の「火の鳥」がコラボレーションしたのは、日本文化の再生をテーマにした「道後REBORNプロジェクト」の一環です。工事中ならではの魅力を発信するために、このコラボレーションが実現しました。

コラボし、工事期間中でも観光客を楽しませることが狙いです。

とのことでした〜!

(画像はお借りしました)

工事は2024年12月20日に完了したようです。

偶然にも火の鳥を見かけてうれしくなりました😄